1988年,武汉地图上不起眼的一个小点,曾被称为“被遗忘的两厘米”,追光者一路向东,它在拔节生长,在向上伸展。

曾经,你以为它是武汉地图上的最末端,却不知,光阴似箭,它已成为武汉版图上的新起点,它就是光谷。

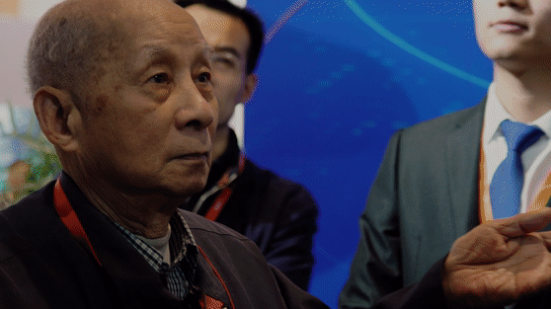

而与光谷发展息息相关的,是这样一位老人,他被誉为“中国光纤之父”,他就是中国工程院院士赵梓森。

洪山区邮科院路88号,邮科院家属区的深处,藏着一栋外表斑驳的两层楼房。花木扶疏、树影斑驳,赵梓森夫妇在这里享受他们平静的晚年生活。86岁的赵梓森,如同一位普通的老人,和蔼可亲也诙谐幽默。高中时期起,他就开始拉小提琴,门德尔松、巴赫、莫扎特、柴可夫斯基,他都喜欢,《天鹅》更是每天必拉的曲目,一直到80岁之后手指灵敏度下降,才开始放弃拉琴,改听音乐。他说,“叫我光纤之父也好,叫我什么都好,那都是外加的光环。”

“我高兴的是百姓能用中国的光纤打电话。”

1932年出生在上海的赵梓森,毕业于上海交通大学电信系。因青睐实用性学科,赵梓森先后从浙江大学农艺系、复旦大学生物系退学,两次重新参加高考,最后于1950年入读上海交通大学电机系电信专业。

毕业后,赵梓森被分配到武汉邮电学校(武汉邮科院前身)当老师。1973年,偶然机会听说美国在研究光纤通讯,他为之振奋。“光通信的优点是带宽,电通信最多一个G,光是10 的15次方赫兹,那是电通信的千倍万倍。”

尽管如此,用“玻璃丝通信”在当时仍属“天方夜谭”,当时很多人都不信。武汉邮电科学研究院高级工程师唐仁杰说:“那时候大家都知道电通信,用玻璃丝打电话听起来不可想象。”

“美国已经做出三个样品,所以我说,这是一定可能的。”项目没有被批准的赵梓森,在邮科院厕所旁搭建了简易实验室,找工厂要来了破旧机床,用螺丝钉和橡皮泥代替精密调准器,他与唐仁杰在这里熔炼石英玻璃,开始了一次又一次的试错。

“还有一个困难,就是十分危险。”在倒四氯化硅的时候,嘭得喷到赵梓森的眼睛上,遇水变成盐酸,疼痛加上氯气,他昏倒在地。赵梓森被送到医院,医生却因为没有见过这种疾病,束手无策。他笑着说,“我让医生用蒸馏水冲洗眼睛,给我打吊针。”

1976年3月,赵梓森团队拉出一根17米的玻璃细丝,这是中国第一根石英光纤。1977年,在“邮电部工业学大庆展览会”上,赵梓森展示了自行研制的光纤传输黑白电视信号,得到了当时邮电部长的赏识。

1978年改革开放,武汉邮科院收到邮电部文件,光纤通信成为国家级重点项目。

1979年,赵梓森团队拉出中国第一根具有实用价值的低损耗光纤,拉开了中国光纤通信事业的序幕。

1981年,中国第一条实用化的光纤通信线路在武汉开通,中国进入光纤数字化通信时代。

中国第一条光通信,在武汉诞生了。

1982年,老百姓真正开始用光纤打电话,“美国1976年老百姓开始打电话,我们是1982年,也不算太晚。”赵梓森说,当时条件很差,只有通过努力,做出成绩,使领导相信是会成功的,这一点非常重要。

而光谷的诞生,也是赵梓森与众多专家不断努力的结果。华中科技大学黄德修教授首提“美国有硅谷,中国有光谷”,得到了业界的关注,也为赵梓森所支持。2000年,湖北省科协主持召开“中国光谷建设武汉地区院士和专家座谈会”,赵梓森等26位院士与专家签名,呼吁光谷落户武汉。一年之后,紧邻洪山区,武汉·中国光谷正式诞生。赵梓森所在的武汉邮科院也成为光谷最重要的创新源头之一。2018年,武汉邮科院研发的光纤,一根可实现67.5亿对人同时通话。

“中国对世界是要有竞争的,光纤占领世界市场二分之一,接收设备二分之一,传输设备三分之一,技术水平能做100T通讯系统的,世界上只有三个国家——美国、日本、中国。而中国,就是武汉邮电科学研究院。”赵梓森说,我们现在还要做新材料,新工艺。

范幼英,赵梓森的妻子,也是武汉邮电科学研究院的高级工程师开玩笑说“所谓专家专家,就是什么都不会,只会一行。”专注于自己的研究事业,即便是如今退休在家,赵梓森还是坚持看各种研究报告,关注与光通信的方方面面。

从“一束光”到一座“创新城”,“中国光谷”成为我国唯一的国家光电子信息基地。赵梓森说,光谷是一座纪念碑,是武汉光通信的纪念碑。“就是我不搞光纤,还有别人会搞光纤,光纤是世界发展的方向,我先走了这一步。”他说:“我的高兴不在于当不当‘父’,而在于我做的事情能为老百姓,为社会服务。”

40载披肝沥胆,耄耋年鞠躬尽瘁。40年众志成城,40年砥砺奋进,40年春风化雨,中国人民用双手书写了国家和民族发展的壮丽史诗。

而武汉从“钢、机、纺”到“钢车机新”,再到“光车空港”四大板块,传统优势产业被替代,过剩产能被压缩,现有支柱产业—战略性新兴产业—未来指向产业,还将一代代接续发展。