近日,华中科技大学武汉光电国家研究中心张新亮、董建绩研究团队联合中国科学院半导体研究所李明研究员成功研发了一种单片集成的光电耦合伊辛机。该技术实现了片上光学物理退火,在提升能效、缩小尺寸和加快收敛速度方面具有重要突破。研究成果发表在学术期刊《Nature Communications》上,题为“A monolithically integrated optical Ising machine”。

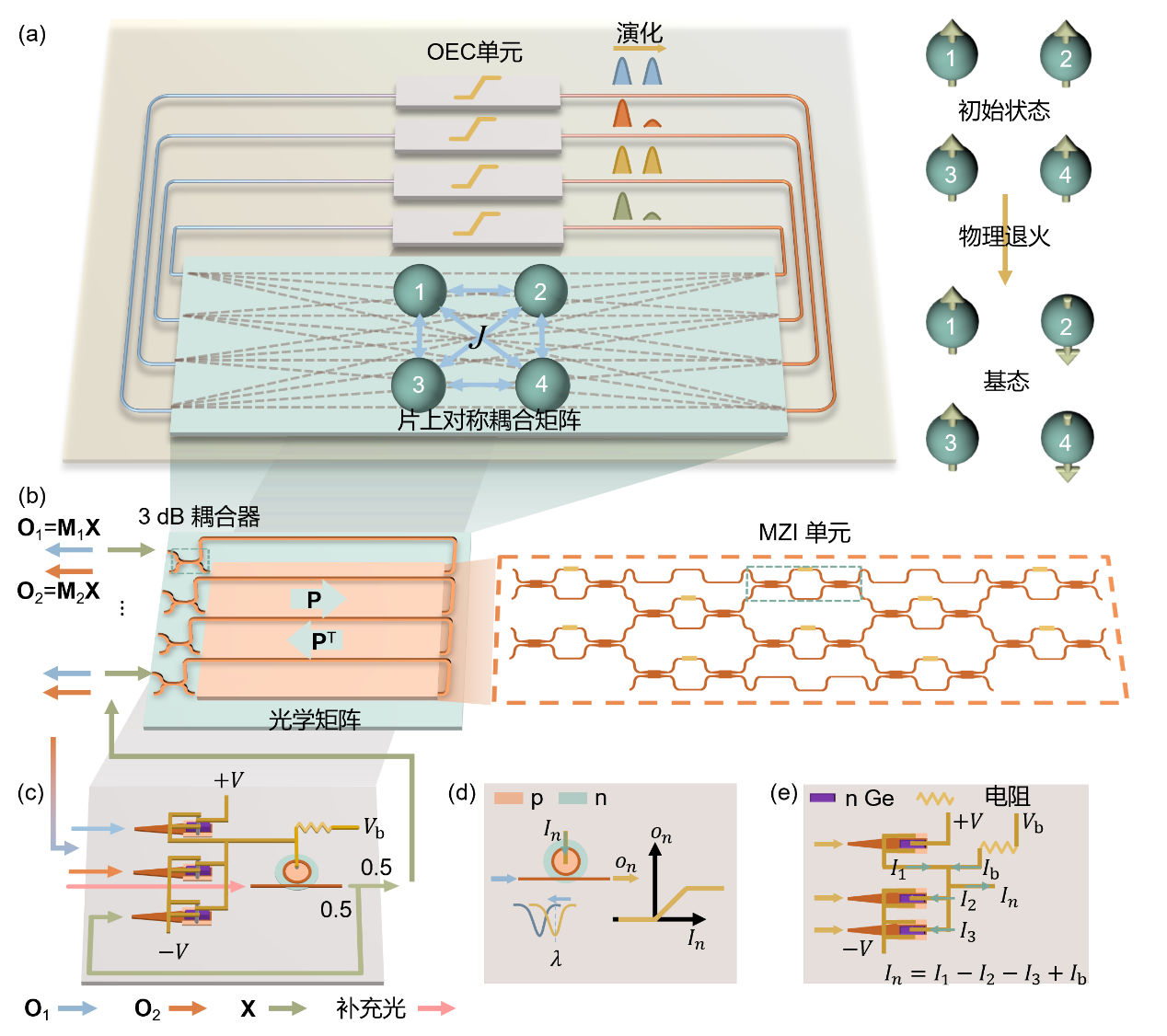

面对摩尔定律放缓和电子芯片能效极限,如何突破冯·诺依曼架构成为新一代计算技术的关键课题。光学伊辛机因其在组合优化问题求解中的巨大潜力而备受关注,但目前主流方法仍面临集成度低、功耗高、响应慢等瓶颈,制约其大规模应用。为此,研究团队提出了一种单片集成的光学伊辛机计算方案,基于光电耦合振荡(OECO)结构,首次实现了无需外部电学辅助的片上四自旋伊辛问题求解器。该系统采用定制化马赫-曾德尔干涉仪(MZI)构建的对称光学耦合矩阵,结合超紧凑、低功耗的光电耦合(OEC)非线性单元,实现了线性与非线性功能在芯片上深度融合。系统结构如下图所示:

图1:光学伊辛机系统结构图。展示光电耦合(OEC)非线性单元、4×4对称耦合矩阵、输入输出路径,以及自旋态从初始态演化至基态的过程

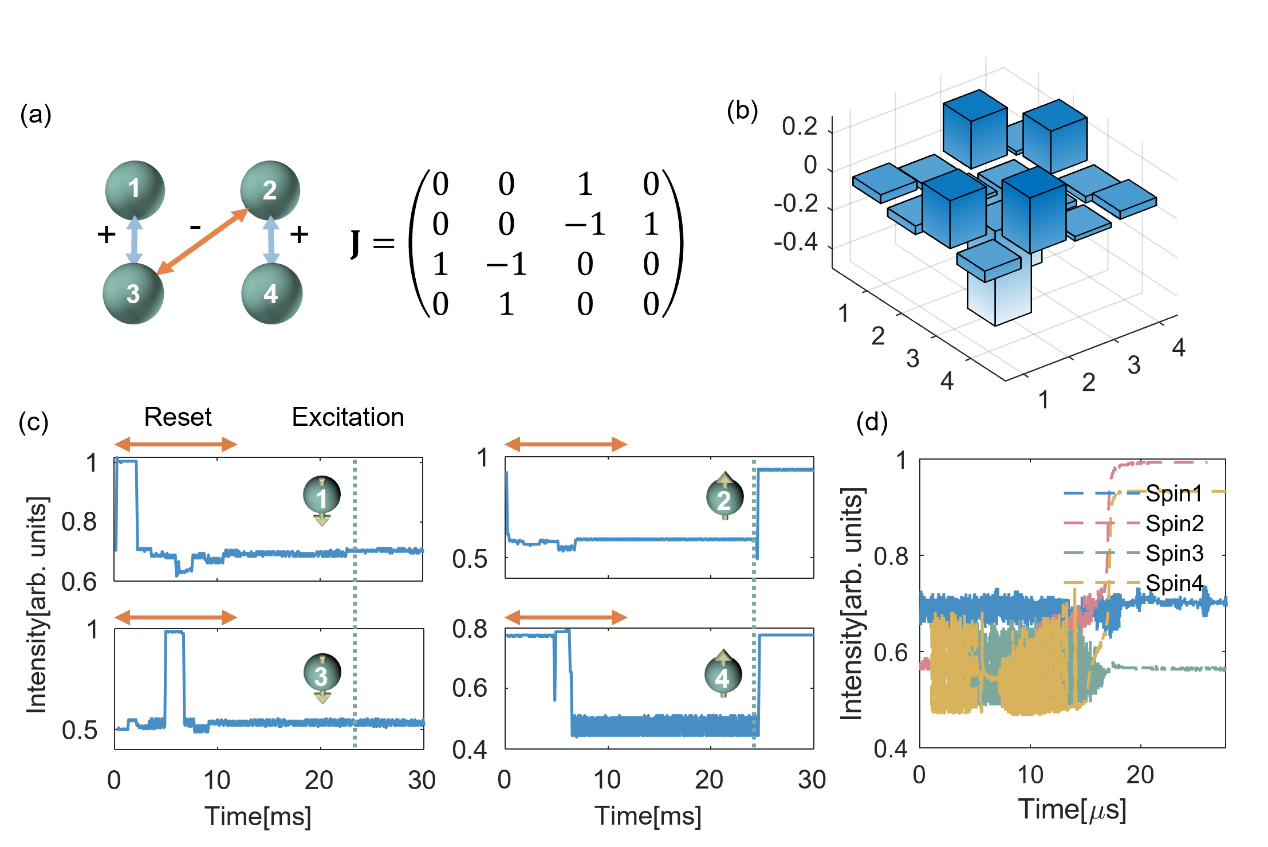

OEC单元的面积仅0.01 mm²,单元功耗4 mW,系统耦合矩阵实现了平均0.986的矩阵保真度,单自旋态演化时间为150 ns,系统回路时延为1.71 ns。系统能够高效地找到目标伊辛问题的最优解,成功演化出预期的基态,如下图所示:

图2:四自旋状态演化及最终解图像。在激励脉冲作用下,四个自旋状态演化为[-1, 1, -1, 1],验证系统正确求解能力。

该方案的能效优势显著,每自旋每轮演化的能耗仅为6.8 pJ,优于目前其他片上或光纤实现的光学伊辛机方案。在集成度、功耗和收敛速度上全面领先,具备优越的可扩展性和工程可实现性。研究成果为构建片上物理退火计算加速器提供了坚实基础,为光子计算迈向实用化和大规模集成奠定了关键技术支撑。

董建绩教授团队长期从事集成光学与光计算领域研究工作,在光学非线性激活函数、光学深度神经网络芯片、单片集成光学伊辛机芯片、单片集成光学循环计算加速芯片、光学逻辑可编程逻辑阵列、光计算芯片训练和推理等方面获得重要进展,近5年在eLight、Nature Communications、Advanced Photonics、Light Science & Applications、PhotoniX、Optica等期刊发表论文13篇。主持国家重点研发计划、国家杰出青年基金、国家优秀青年基金等项目,获得全国百篇优秀博士学位论文奖,2次获得湖北省自然科学一等奖,1次获得国家(研究生)教学成果二等奖。担任期刊《Frontier of Optoelectronics》执行主编、全国智能计算标准化委员会委员、中国光学学会纤维光学与集成光学专委会常务委员,作为发起人组织光子学公开课的光电计算专题。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-59537-0