JIOHS编辑部特别精选出JIOHS 2020年最新文章,与读者分享。

本文介绍的是青岛理工大学马继平教授、谷传涛副教授课题组关于共轭聚合物短波近红外荧光的研究论文,发表在《Journal of Innovative Optical Health Sciences》期刊上。

The Short Wave Near-Infrared Fluorescence Properties of Two p-azaquinodimethane (p-AQM)-based Conjugated Polymers

Yaowei Zhu, Yawei Miao, Tingting Xue, Youchang Liu, Chunying Zheng, Jiping Ma, Weiqiang Tan, Shuguang Wen and Chuantao Gu*

https://doi.org/10.1142/S1793545820410035

扫码阅读全文

研究背景

与可见光区荧光成像相比,近红外荧光成像,特别是短波红外(SWIR,900-1700 nm)荧光成像具有组织穿透深度更深、分辨率更高的特点。目前,常见的近红外成像材料主要有半导体量子点、稀土掺杂纳米颗粒、单壁碳纳米管、给体-受体(DA)型小分子等。有机材料具有更好的生物相容性,可以避免潜在的重金属毒性,因此它们在体内应用中具有广阔的前景。当前限制有机材料在体内应用的因素主要包括量子产率低、发射波长短和水溶性差等问题。由于近年来材料、化学、医学、生物学等学科的飞速发展,共轭聚合物已广泛用于有机太阳能电池、生物监测、疾病诊疗、细胞和体内荧光成像等领域。

内容简介

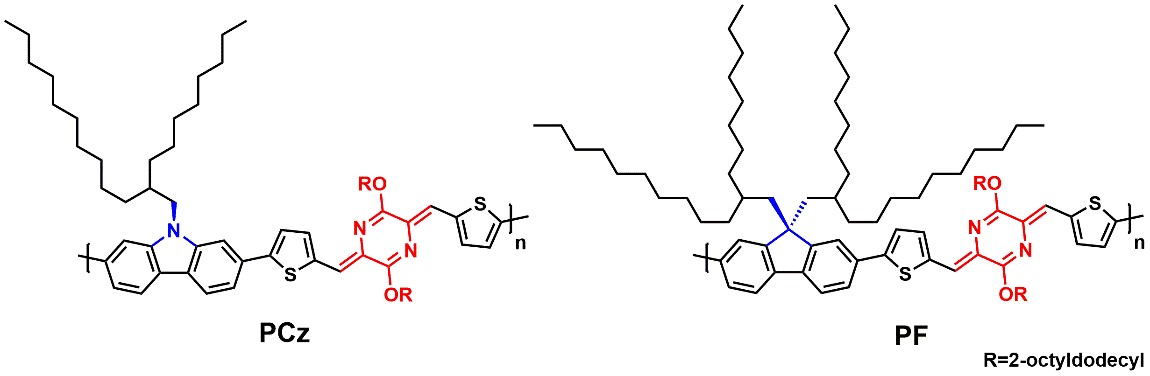

影响共轭聚合物量子产率(QY)的因素之一是由π-π堆积引起的聚集诱导淬灭。在本文中,作者将咔唑(PCz)、芴(PF)分别与p-AQM共聚合成了两种共轭聚合物(如图1所示)。p-AQM具有醌式结构,有利于聚合物吸收光谱和荧光光谱的红移。咔唑或芴作为具有sp3杂化结构的给体单元,有利于减弱聚合物荧光的聚集淬灭。在咔唑或芴上选择了位阻较大的支链烷基链2-辛基十二烷基,它不仅可以增加聚合物溶解度,而且可以减弱聚合物聚集。

图文导读

图1. 聚合物的结构

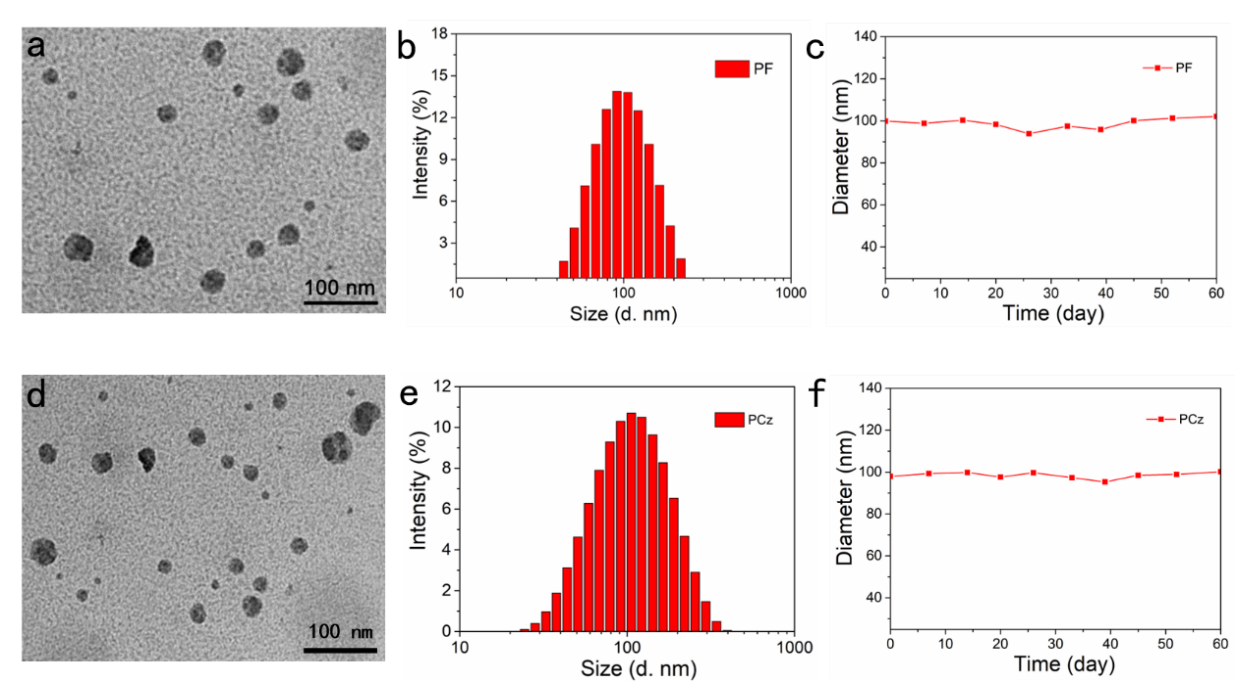

图2. a, d) PF、PCz纳米颗粒的TEM图片; b, e) PF、PCz纳米颗粒的DLS粒径分布; c, f) PF、PCz纳米颗粒粒径随时间变化曲线

聚合物合成后,采用纳米沉淀制备共轭聚合物纳米颗粒,制得的纳米颗粒DLS水合粒径100 nm左右。纳米颗粒的直径每周测试一次,持续监测两个月,其直径基本不变,纳米颗粒可稳定存在。

图 3. PF、PCz纳米颗粒在水溶液中的a)吸收光谱和b)荧光光谱,660 nm激光激发下,c)PF、d)PCz纳米颗粒在水溶液、PBS、FBS中的稳定性

PF、PCz纳米颗粒水溶液的吸收峰分别位于492, 508 nm处,发射峰分别位于920, 950 nm处。以IR 26为参照物,测得PF、PCz纳米颗粒的量子效率为0.4%和0.3%。

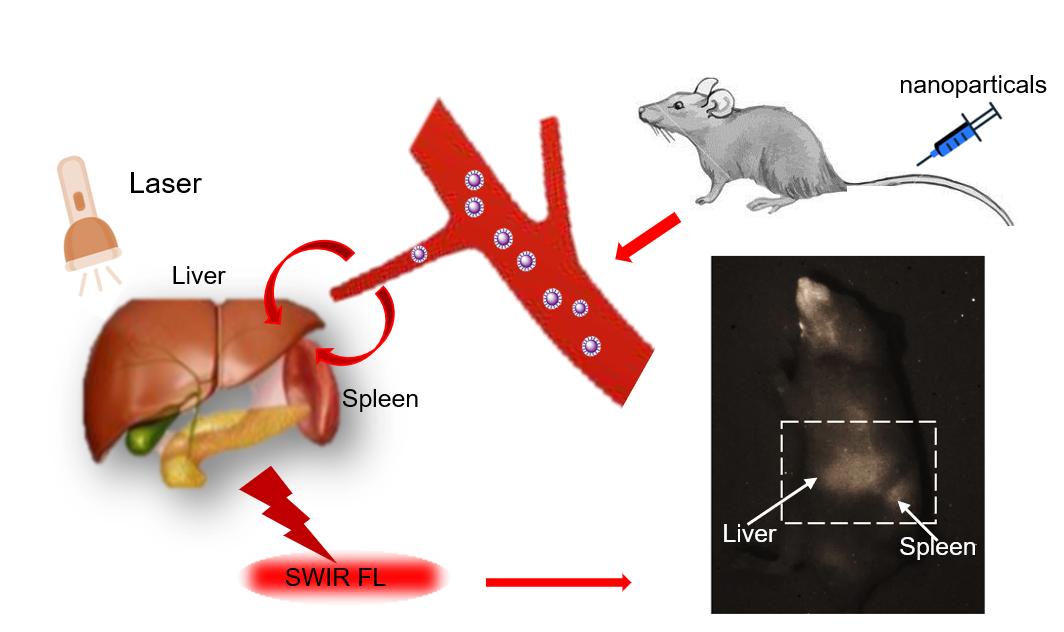

图 4. 尾静脉注射法对裸鼠肝脏和脾脏进行SWIR成像的示意图

通过尾静脉注射将PF纳米颗粒注射入至裸鼠体内。随着血液循环,PF纳米颗粒肝脏、脾脏中逐渐聚集。注射了纳米颗粒的裸鼠继续喂养两个月,无异常。这表明,纳米颗粒在裸鼠体内是稳定的,并且基本无毒性。

作者简介

谷传涛副教授,博士毕业于中国科学院青岛生物能源与过程研究所,山东省"青优计划"入选者,现为青岛理工大学环境与市政工程学院副教授。主持国家自然科学基金、山东省自然科学基金、中科院生物基材料重点实验室开放基金、青岛市源头创新计划等六项课题。主要从事有机共轭聚合物的设计合成及其应用研究。

马继平教授,博士毕业于中国科学院大连化学物理研究所。现为青岛理工大学环境与市政工程学院教授,中国仪器仪表学会分析仪器分会样品制备专业委员会委员,青岛市色谱学会专业委员会委员。马继平教授主要从事环境新材料、环境污染物分析测试新技术等方面的研究,承担国家自然科学基金、水体污染控制与治理科技重大专项、山东省自然科学基金、青岛市科技计划等各类科研项目10余项;发表学术论文70余篇,主持或参与完成的成果获山东省科技进步奖、青岛市科技进步奖、山东省高校科技奖等各类奖项4项,参与制定3项国家环境保护标准。